| | | | | | | | | | | | << | 12月 | >> | | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ |

| |

| |

| |

| | | | | | | | | | | | | | | | | 2025/07/22 19:00:20 プライベート♪ | | | 経済 | | | 消費について | |

| |

| | |

消費というとショッピングが頭に浮かぶ。最近ラジオを聞いているとラジオショッピングの部門は国内の放送局のどの局も多いことが感じられる。しかも実物や人が目に見えず、その会社や商品の評判も分からない。中にはコマーシャルタレントという職業があるのかというぐらいに詳しく役割を演じる人も見受けられ、人気アナウンサーが協力的というかスポンサーの如く自ら腰を入れて加勢して行っているケースも見られる。こうなると多分効果は抜群と思われる。

商品の価格も値引き率が激しく、一体原価はいくらなのか分からないものも見られる。しかし放送終了何分以内とか限定何名さまに限り値引きしてお届けすると発信もしている。こうなると手に入れたいという焦りのようなものを感じるに違いない。分かるのは大まかな話の内容と電話番号のみ。なにせ1日を通じて何十分かおきに手を変え品を変え製品の紹介がされていて賑わいで見える。

実態はよく分からないが、原因は多分放送局はアナウンサーがサラリーマン化していて、予算が十分でなく、製作したり人気番組を買うことも少なく空き時間の多いことも関係しているのかも知れない。商品については本当に必要とする人が多く居るのかどうかはよく分からない。

商品の購買形態も商店街へ出かけて行って購入するというところからインターネットの発達で大きくその選択肢が変わってしまった。過去にTVの商品販売において問題が起こったこともあった。現在でもAmazonなどを通じて商品を購入する場合に色々な問題が生じていることも伝えられている。問題が起こった場合には相談のできる消費者センターも設置されてはいるものの、後の祭りという感もぬぐい切れない。

米の価格もまだ信じられない。既存の値付けが現在の価格という錯覚に囚われているようではあるが、原価が100円以内のことを考えるともっと安くて当然なはず。

米の先物取引が過去一旦廃止されていたものを又、大阪維新の会が復活させたらしいし、備蓄米を農林中金の損失1.8兆円の穴埋めに高い値段で売っているのではありますまいな。もっと合理化できるはずなのに実施に移さないのはなぜ。米の価格を基準に食料品の価格を自由に値上げして良いとしたら困りもの。食料品の消費税をゼロにしても値上げが続くと帳消しになる。

消費とは何か考えさせられる。

---------------------------------------------------------------------------

消費するとはどういう意味ですか?

有用なものが使用されて,有用でないものにかえられること。

「消費する」の別の言い方は?

消費するの類語・言い換え・同義語

尽きさせる

食いつぶす

消費する

使い切る

食い潰す

散財する

使い果たす

パーにする

消費する人のことを何というか?

「消費者」とは、商品を購入したりサービスを利用したりといった「消費」活動をする人のことであり、全ての人は消費者であるといえます(注9)。

AI による概要

「消費する」とは、あるもの(財やサービス)を使い切ってなくすこと、またはそれによって価値を得る行為を指します。経済活動においては、人間の欲求を満たすために財やサービスを消耗する行為を指すことが多いです。

具体的には、以下のような意味合いで使われます。

財やサービスを使い切る:

食料品を食べる、服を着る、電気を使うなど、形あるものやサービスを実際に使用して、その価値を消費することです。

お金を費やす:

買い物をする、サービスにお金を支払うなど、お金を使って何かを得る行為も消費と呼ばれま す。

時間や労力を費やす:

ある目的に向かって時間や労力をかけることも、ある意味で「消費する」と言えます。例えば 、勉強に時間を費やす、仕事に労力を費やす、などです。

「消費」は、生産と表裏一体の関係にあり、経済活動の重要な要素の一つです。

消費 コトバンク

https://kotobank.jp/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB-79739

消費する weblio

https://www.weblio.jp/content/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E3%81%99%E3%82%8B

消費するの類語、関連語、連想される言葉

https://renso-ruigo.com/word/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E3%81%99%E3%82%8B

---------------------------------------------------------------------------

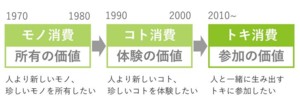

モノ消費:

家電製品、自動車、衣類、アクセサリーなど、形のあるモノを購入すること

コト消費:

ライブ、演劇、スポーツ観戦、旅行、習い事など、体験や経験にお金を使うこと。

トキ消費:

フェスやイベントなど、その場にいる全員で同じ体験を共有し、熱狂を味わうこと。

消費は、私たちの生活に欠かせないものであり、経済活動の重要な要素です。また、消費のあり方は、時代や価値観の変化によって多様化しています。

コト消費(体験消費)とは?

https://go.chatwork.com/ja/column/efficient/efficient-595.html 2024/06/27

一般的に「消費する」を言い換える場合:

使う:「お金を使う」「時間を使う」

費やす:「時間と労力を費やす」「お金を費やす」

浪費する:「お金を浪費する」「資源を浪費する」

使い果たす:「貯金を使い果たす」「体力を使い果たす」

消耗する:「体力を消耗する」「精神力を消耗する」

費消する:「費用を費消する」

お金を消費する場合:

支出する:「支出が増える」「支出を抑える」

出費する:「出費がかさむ」「出費を抑える」

散財する:「お金を散財する」

投資する:(利益を生むために)お金を使う場合

時間を消費する場合:

費やす:「時間を費やす」「労力を費やす」

浪費する:「時間を浪費する」

過ごす:「楽しい時間を過ごす」

無駄にする:「時間を無駄にする」

その他:

摩耗する:(物が)すり減る場合

消尽する:(資源などが)完全に無くなる場合

使い切る:(資源などが)全て無くなる場合

---------------------------------------------------------------------------

消費材

AI による概要

「消費材」とは、主に生活協同組合(生協)などで使われる言葉で、一般的に「商品」と呼ばれるものを、消費者の視点から捉え直し、安全・健康・環境に配慮して作られたものを指します。具体的には、食品、日用品、衣料品など、個人や家庭で使用する製品全般を指しますが、特に生協では、生産者と協力して、より品質が高く、安心して使えるものを「消費材」と呼んでいます。

詳細:

消費材の定義:

一般的な「商品」とは異なり、「消費材」は、生産者と消費者双方にとってより良いものを目指して作られたものです。具体的には、安全性、健康、環境への配慮が重視され、原材料や製法にこだわったものが多く見られます。

生協における消費材:

生活クラブ生協などの生協では、消費材の共同購入を通じて、生産者と協力し、より良い製品を消費者に届けることを目指しています。これにより、生産者は無駄な在庫を抱えるリスクを減らし、消費者は納得できる品質と価格で製品を手に入れることができます。

消費材の例:

食品(米、野菜、肉、魚など)、日用品(洗剤、石鹸など)、衣料品などが消費材として扱われます。これらの製品は、一般的に「商品」として販売されているものと比べて、より安全性が高く、環境への負荷が少ない素材や製法で作られていることが多いです。

消費材と商品:

「消費材」は、単に消費されるモノだけでなく、消費者の生活をより豊かにするための「価値」を提供するものとして捉えられています。一方、「商品」は、市場で販売されることを目的としたモノ全般を指します。そのため、同じ製品であっても、生協では「消費材」として、一般の市場では「商品」として扱われることがあります。

---------------------------------------------------------------------------

AI による概要

消費財とは、個人や家庭で使用する目的で購入される製品やサービスのことを指します。食品は消費財の一種で、日常生活で消費されるため、非耐久消費財に分類されます。

消費財の種類

消費財は、大きく分けて耐久消費財と非耐久消費財の2つに分類されます。

耐久消費財:

一度購入すると長期間使用できる製品、例えば、家電製品、自動車、家具などです。

非耐久消費財:

一度購入すると短期間で消費される製品、例えば、食品、衣料品、日用品などです。

食品の特性

食品は、非耐久消費財の中でも特に、以下のような特性を持っています。

消費頻度が高い:毎日、あるいは定期的に購入・消費されるため、購入頻度が高いです。

価格が比較的安い:一つ一つの価格は比較的安価で、購入しやすいです。

購買行動が習慣化しやすい:いつも利用するお店やブランド、商品が固定化されやすいです。

品質や鮮度が重要:消費者は品質や鮮度を重視して購入します。

安全性も重要:食中毒やアレルギーなど、安全性に関する情報も重要視されます。

---------------------------------------------------------------------------

消費は30年前に比べて増えているか

AI による概要

30年前と比べて、消費は増えているものと減っているものがあります。全体としては、消費支出は増えていますが、物価上昇の影響で実質的な消費は減少している傾向があります。

詳細:

消費支出の増加:

家計調査によると、消費支出の総額は30年前と比較して増加しています。しかし、これは物価 上昇の影響も含まれており、実質的な消費量は必ずしも増えているとは限りません。

物価上昇の影響:

30年前と比べて、食品や日用品、娯楽費用など、多くの品目で物価が上昇しています。

実質消費の減少:

物価上昇によって、同じ金額で購入できるものが減るため、実質的な消費量は減少している可能性があります。

消費の構造変化:

30年前と比較して、消費の対象や方法も変化しています。例えば、インターネットの普及により、オンラインでの消費が増加しています。

社会保険料の増加:

社会保険料も30年前と比較して値上がりしており、手取り収入が減ることで消費を抑制する要因となっています。

老後の消費:

老後資金への不安から、消費を抑える傾向も見られます。退職金は減少傾向にあり、寿命は延びているため、老後資金の準備が重要になっています。

結論:

30年前と比べ、消費支出の総額は増えていますが、物価上昇や社会保険料の増加、老後の不安などから、実質的な消費は減少している可能性があります。消費の対象や方法も変化しており、消費の構造自体も変わってきています。

---------------------------------------------------------------------------

約30年前と今の物価を比較!物価の仕組みを解説

https://www.meijiyasuda.co.jp/dtf/lfm/money/articles36.html 2024年2月

日本の物価は30年でどのくらい変わった!?今と昔で比較してみた!

https://maneomaneko.tsite.jp/article/3085/index.html 2023.12.20

30年前に比べて消費しなくてよくなったもの

AI による概要

30年前と比較して、消費しなくても良くなったものとして、固定電話、有線放送、ビデオテープ、カセットテープ、CD、新聞などが挙げられます。これらの多くは、スマートフォンの普及やインターネットの発展により、デジタルサービスに代替されたためです。

具体的には以下のものが挙げられます。

固定電話:

携帯電話やスマートフォンの普及により、固定電話の利用頻度が大幅に減少しました。

有線放送:

インターネット回線を利用した動画配信サービスや、地上波デジタル放送の普及により、有線 放送の利用者が減少しました。

ビデオテープ、カセットテープ:

DVDやBlu-ray Disc、デジタル配信サービスに取って代わられました。

CD:

音楽配信サービスやストリーミングサービスが普及し、CDの購入頻度が減少しました。

新聞:

ニュースアプリやWebメディアの普及により、新聞の購読者が減少しました。

これらの商品は、技術の進歩や人々のライフスタイルの変化により、消費する必要がなくなった、または消費量が減少した例と言えるでしょう。

また、30年前には高価だったパソコンや家電製品も、現在では価格が下がり、より多くの人が購入できるようになりました。しかし、物価全体で見ると、30年前と比べて上昇しているものが多く、生活費全体で見ると、消費を抑える必要性が高まっているとも言えます。

---------------------------------------------------------------------------

30年前に比較して安くものが買えるようになった手段

AI による概要

30年前と比べて、安くものが買えるようになった主な要因は、技術革新による生産コストの低下、グローバル化による競争激化、そしてインターネット通販の普及による価格比較の容易化です。

具体的には、以下の手段が挙げられます。

技術革新による生産コストの低下:

30年前と比較して、生産技術が大幅に進歩し、大量生産が可能になったことで、1つあたりの製品を作るコストが大幅に低下しました。これにより、最終的な販売価格も安くなる傾向があります。

グローバル化による競争激化:

貿易の自由化や国際的な企業活動の活発化により、世界中の製品が市場に流通するようになり 、競争が激化しました。これにより、企業はより安い価格で製品を提供するようになり、消費 者は選択肢が増えました。

インターネット通販の普及:

インターネット通販の普及により、消費者は自宅にいながら様々な店舗の価格を比較し、最も 安いものを選択できるようになりました。また、中間業者を介さない直接販売も増え、価格が 下がる傾向にあります。

デフレの影響:

1990年代後半から2010年代にかけて、日本ではデフレーションが進行しました。これは、物価 が継続的に下落する現象であり、結果的に消費者は安い価格で商品を購入できるようになりま した。

これらの要因が複合的に作用し、30年前と比較して安くものが買えるようになったと考えられます。

---------------------------------------------------------------------------

30年前に比較して世界の物価上昇の原因

AI による概要

30年前と比較して世界の物価上昇の主な原因は、世界的な金融緩和、資源価格の高騰、そして急激な円安です。これらの要因が複合的に作用し、輸入コストの増加や原材料価格の上昇を引き起こし、物価上昇につながっています.

具体的には、以下の要因が挙げられます。

世界的な金融緩和:

過去数十年、特に2008年の金融危機以降、各国中央銀行は金融緩和政策を実施してきました。 これにより市場に大量の資金が供給され、需要が増加しましたが、供給が追いつかず、物価上 昇を招いたと山梨中央銀行は述べています.

資源価格の高騰:

近年、原油や穀物などの資源価格が上昇しています。これは、需要の増加に加え、地政学リスク(例えば、ウクライナ紛争)や気候変動による供給不安が影響しています.

急激な円安:

日本においては、円安も物価上昇の一因です。円安は輸入コストを押し上げ、特にエネルギーや食料品の価格上昇に拍車をかけています.

その他の要因:

人件費の高騰:労働市場の需給バランスの変動や最低賃金の上昇などにより、人件費が上昇し、 製品価格に転嫁されることがあります.

サプライチェーンの混乱:パンデミックや自然災害などにより、サプライチェーンが混乱し、モノの供給が滞ることで、価格が上昇することがあります.

需要の増加:経済成長や人口増加に伴い、モノやサービスの需要が増加すると、供給が追いつかず、価格が上昇することがあります.

これらの要因が複雑に絡み合い、30年前と比較して世界的に物価が上昇していると考えられます.

---------------------------------------------------------------------------

AI による概要

30年前と比べて収入が増加していない主な理由は、バブル崩壊後の経済低迷、非正規雇用の増加、そして労働生産性の伸び悩みです。これらの要因が複合的に作用し、賃金上昇を阻害しています。

以下に詳細を説明します。

1. バブル崩壊と経済の長期停滞:

1990年代初頭のバブル崩壊後、日本経済は「失われた30年」と呼ばれる長期にわたる停滞期に 入りました。

企業はコスト削減を優先し、賃上げよりも雇用維持を重視する傾向が強まりました。

その結果、賃金の上昇が抑制され、特に若年層の収入が増えにくい状況が続きました。

2. 非正規雇用の増加:

バブル崩壊以降、企業は正社員の採用を控え、非正規雇用を増加させる傾向が強まりました。

非正規雇用の賃金は正規雇用に比べて低く、全体の平均年収を押し下げる要因となっています。

非正規雇用は昇給やボーナスが少ない場合が多く、安定した収入を得にくい状況です。

3. 労働生産性の伸び悩み:

日本の労働生産性は、他の先進国と比較して低い水準で推移しています。

生産性が向上しなければ、企業は十分な利益を上げることが難しく、賃上げも難しくなります。

労働生産性が低い原因としては、企業規模の小ささ、IT化の遅れ、国内取引中 心の貿易などが 指摘されています。

4. その他:

社会保険料の負担増も、手取り収入を減らす要因となっています。

企業が利益を上げても、賃上げではなく内部留保を優先する傾向も、賃金上昇 を妨げる要因の 一つです。

労働組合の組織率の低下や、組合員の高齢化も、賃上げ交渉を難しくしている要因として挙げ られます。

これらの要因が複合的に作用し、30年前と比べて収入が増加していない現状を作り出しています。

---------------------------------------------------------------------------

30年前の日本と現在の中国の比較

https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202403/202403n.pdf ファイナンス 2024 Mar.

| | |

| |

| |

|

|