| | | | | | | | | 2023/08/22 19:00:30 プライベート♪ | | | 文化 | | | 落語の長所と短所 | |

| |

| | |

地震&気象&ポリコレ…検証!100年の連環(全編公開)【そこまで言って委員会NP|2023年7月30日放送】

https://youtu.be/tDiUMKAa0gk 1:12:42

1:11:18~ 落語の実態

落語

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%AA%9E

こんな時代にこそ必要な落語の “笑い”

https://discoverjapan-web.com/article/23688 2020.6.10

人生を楽しむ技を教えてくれる「落語」

https://president.jp/articles/-/21955?page=1 2017/06/04

月亭方正

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E4%BA%AD%E6%96%B9%E6%AD%A3

枝雀のアクション英語高座―英語落語を楽しんで英会話が身につく本 (ノン・ブック) 新書 – 1988/7/1

https://onl.bz/6xmHfJJ

カナダ人落語家が軽妙に伝える日本のリズム

https://www.wochikochi.jp/special/2014/01/canadian-rakugo.php

英国人落語家 落語で日本文化を世界に広める[前編]

https://www.okamura.co.jp/magazine/wave/archive/1501dianeA.html 2015/01/05

世界と共に笑いたい〜文化伝道と平和活動としての英語落語の意義

https://www.cari.ne.jp/candana/2016/06/15/5/

過去には外国人の落語家がいたり、外国へ出かけて行ってその国の言葉でもって日本の文化を広めようと試みた人もあった模様。

他方近年ラジオでは有名作家の小説の朗読も行われているようだけれど、大体昔の小説は時代感覚が違い、しかも当時として創造的文章が認められたということで有名になったりしたらしいが果たして通じるものなのかは疑問。

小説や映画は現在では作られるべきものはほぼ作られたし、表現されるものはほぼ表現されたと見ることはできないだろうか。

描かれたり評価される観点も国内と外国では大分違いもありそうな気もする。例え訳本であっても伝わるものは伝わり、込み上げてくるものも中にはあるもの。時代も変わったし人の経験も個々に変わって来た。

テーマや観点の違いからは時間の浪費に近いものにもなり得るかも知れない。人によってそんな繊細な感覚を身に着けているとは限らず所詮は作り話でこの辺り小説をどう判断しているのだろうか。

落語や朗読に代わる事柄に振り向けることがあると良いわけだけれどこれに代わるメディアはあるのだろうか。

米国でも60年代には落語ではないがラジオで1人でしゃべる漫談のようなスタイルのものを聞いた覚えがある。昔からパントマイムは言葉の分からない人たちも楽しむことができたようではある。

今ならコント辺りだろうか?あるいはラジオなら毎回変化や新知識が期待できるパックンマックンの1回きりの面白ニュースを挟んだワールドで行こう辺りだろうか?

昔は自分の感動した情景を人に伝えるには俳句、和歌、川柳、浮世絵などの手段を利用してきた。昨今のインターネットの発達やSNS、インスタグラム、Tiktokが利用できるようになると情報も大量に行き渡り、ネット検索をかけると大方の内容は掴める時代になって来ている。従って時代に応じた対応が求められるともいえる。

オーソン・ウェルズ

https://onl.bz/6CnRpWw

ラジオ番組「宇宙戦争」がアメリカ全土をパニックに陥れたという話はメディアによって作られた

https://gigazine.net/news/20210303-war-of-the-worlds-panic-myth/ 2021年03月03日

宇宙戦争 (ラジオ)

https://onl.bz/C9S9fJB

はっつあんやクマさんの話を毎回聞きに行く人たちがいるというのは触れることのほぼ無い人にとっては実際信じられないかも知れない。

初心者でも楽しめる!落語の魅力お教えします。

https://onl.bz/6P9b9fm

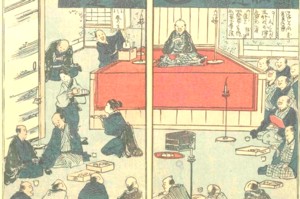

落語の歴史

落語の始まりは室町時代末期から安土桃山時代にかけ、戦国大名のそばに仕えて話の相手をしたり、世情を伝えたりする「御伽衆(おとぎしゅう)」と呼ばれる人たちからでした。

落語から得る5つのメリット。「落語の入り口」より

https://tofuya.jp/blog/essay/rakugo/4962/ 2017.7.9

落語家の仕事を紹介|気になる年収や適性、メリット・デメリットも

https://i-k-i.jp/10440 2018.05.11

| | |

| |

| |